文 | 白马行空

我的老家在嘉善“西北角”夏墓荡“荡滩头”的符家湾村,离开“荡滩头”已经有四十年了,嘉善“西北角”,留下了我的脚印,我的梦想,我的留恋。

5.1不远行,就去老家嘉善“西北角” 打捞旧时的乡愁。

此行第一站便是下甸庙集镇,寻找记忆中的东风公社旧址,可惜来晚了一步,一个月前因新建马路需要已经拆除,70年代人民公社文化再也看不到了。

看不到人民公社旧建筑,就去当时的工农大队,从集镇倒走去村里逛逛。首先看到的是五姑娘休闲小广场。《五姑娘》这部在江苏吴江发现的长篇山歌曾经引起江浙两地争议,被称为叙事吴歌的长篇巨著。《五姑娘》是嘉善田歌的代表作,这是一个发生在下甸庙一带的真实的故事,可惜小时候没听到过,那时听到的都是样版戏式的故事。

这个廊棚的屋顶是红色的,其瓦片是轮窑烧制出的“洋”瓦;连接廊栅的平屋同样是“洋”瓦,却是传统窑墎烧制出来的;装有空调青色瓦屋顶是传统窑墎烧制出来的“国”字号瓦片,俗称“小瓦”。

民国初,下甸庙附近因窑业发达而渐成市镇,故得名。明、清两代属思贤乡四区、迁善乡东区。民国19年(1930)成为市镇。民国36年(1947)隶属陶庄镇,1968年成立东风公社,1984年1月,改为下甸庙乡。1987年12月,撤乡建镇。1999年11月,下甸庙镇并入西塘镇。

下甸庙集镇拥有数百年窑业文化,上世纪70年代窑墩到处可见,老一辈制砖技艺一流,直到90年代窑业彻底退出了历史舞台。

下甸庙的“砖家”、专家很多,窑墎在老家那边还保留着一座。打造土窑墎、建造轮窑、制作砖坯、烧制青砖……下甸庙人行行都出高手。

这桥是新建的。上个世纪70年代去西塘还不通公路,集镇西部的村民摇船去西塘在这里由西而来转河道往南行进……

这条路是我少年时期步行上街的必经之道。

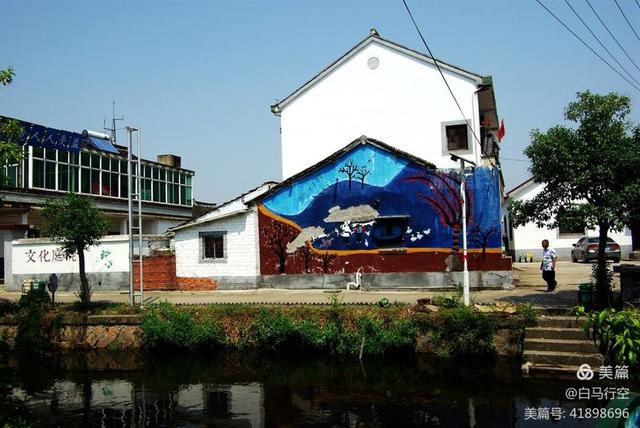

美丽乡村建设美化了白墙,晚霞下这样的景观更让人留恋。

原来的沿河步道旁新建了水上栈道、亲水平台。

那个水泥浇筑的亲水平台实在是大煞风景,这就不让它出现了。

站在北岸栈道上拍摄的对岸水上歌舞台。

真想有一天摇一条小船在那里聆听嘉善田歌……

嘉善田歌于2008年6月列入国务院公布的第二批国家级非物质文化遗产名录。

这些民居突显出上世纪80、90年代的建筑风格。

没有了百舸云集,却是水乡静好。

水闸门,江南水乡防洪防涝的标志性工程。

坐在小船船头上看到这树林,就得准备上岸了,下甸庙集镇到了……

美丽乡村建设带来了不少农家乐。

第二站,陶庄老街。陶庄古名柳溪,历史悠久灿烂,人文底蕴深厚。为明朝著名思想家袁了凡的祖居地,镇区形成于南宋年间,素有“溪中十八镇,柳溪第一镇”之美誉。

田园青葱,溪水逶迤。自宋代陶文干从姑苏迁徙到柳溪,陶庄始得其名。

登灜桥,桥柱上两块旧石上刻有“霄迎烟月,踏破百步”生辰。此桥原是单孔桥,1965年被轮船撞毁后重建成双桥墎三孔桥。重建时,原桥石全部用上,生辰就在原来的桥石上刻着。

1949年6月,建立陶庄镇人民政府。1950年5月,建立陶庄、汾南两乡。1956年2月,两乡合并。1958年10月,陶庄、汾玉、下甸庙3乡合并成立陶庄公社。1961年4月,调整公社规模,分别成立陶庄、汾玉、下甸庙公社。1983年10月,改公社为乡。1987年12月,撤乡建陶庄镇。1999年11月,汾湖镇并入。

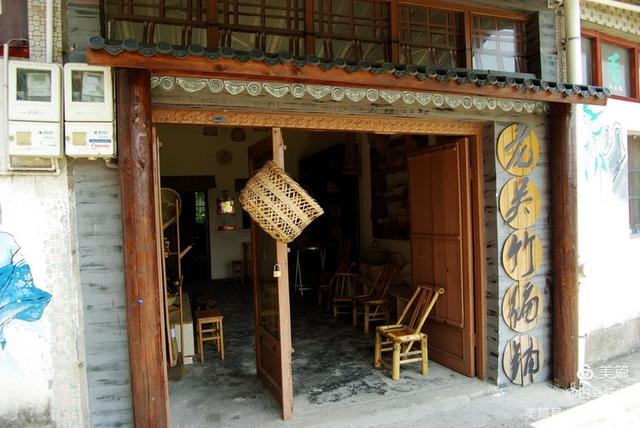

老吴竹编铺里放着竹篮子、草篰、竹子、蒸笼、蒸架……

门口挂着的就是草篰,村里人称“羊”篰,是捉(割)猪草时用的。草篰上还得系上一副用稻草编的Y型背带绳。每天下午放学后,我和小伙伴们会背着羊篰去提猪草……

北新街这条老街旧得有点颓废,却印证了物以稀为贵而变得新鲜了。

不知道以前的照相馆是不是在这里,反正我的第一次照相是在陶庄照相馆。那年初中毕业,学校组织毕业生从东风五七中学步行至陶庄拍毕业照,所幸2016年同学聚会时,一位老师拿出了保存完好的“高清”集体照。

青黛布影的老墙,生活自然的老宅。

流庆桥,其建材多为紫砂石。南北各十三级石阶,两侧石栏0.42米,拱顶刻有“流庆桥”三字,桥两侧各有楹联一对,东侧为:“源运流长□□□□;祥迎庆集仿佛登流”。西侧为:“翠柳拂长溪平分生辰;苍龙临下界绕护三清”。

桥南西侧青石刻:“大清乾隆六十年(1795)岁次乙卯正月榖旦重修”。桥墩上各有一对螭首石雕。流庆桥始建年代无考,宋时由乡人陶大猷重建,清乾隆六十年(1795)重修。1982年9月列为县级文物保护单位。

桥身长满了植物,感觉小小的桥身背负了很多,无法完整看到桥的全貌。

行人稀少,石阶缝隙中长出了小草。

圆觉禅寺于宋景定三年(1262年)由僧如照所建,现存前殿坐南朝北共五间,通面宽15.7米,进深9.4米,阴阳瓦屋面,单檐歇山顶,明间梁架为抬梁式,次间梁架为穿斗式。虽历经多次重修,仍保留原貌,是嘉兴市境内仅有的最为完整的宋代风格寺院建筑。

陶庄流庆桥与圆觉禅寺前殿,是嘉兴市境内最为引以为傲且现存最古的地面建筑物!

居然还有教堂在老街。寺庙与教堂共处,足见陶庄宗教文化的多元化。

爬满青藤的小楼,屋后种着各种蔬菜的小菜园足以告诉你,在这里可过另一种写意的生活。

嘉善北部,其实与吴江南部,特别是芦墟、黎里等地,是完全连在一起的。一湖之隔,汾湖南岸是嘉善,北岸是吴江,所谓“湖以名分水不分”,指的就是这个意思。

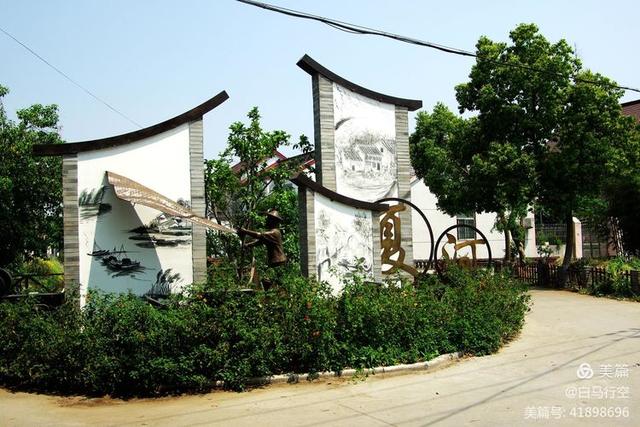

此行第三站便是过去的汾玉公社,北夏墓荡畔的夏河、姚溇等自然村。也许那里可寻找更多儿时对夏墓荡的记忆。

电线杆多了,电线比以前多了,连城里的监控头也有了,唯独大喇叭不见了。

夏墓荡是嘉善县境内第二大水域,面积2900余亩,分北夏墓荡和南夏墓荡,是太湖水系的一部分,是一个典型的水乡泽国。夏河村、姚溇村在就在北夏墓荡西侧,一度是个偏僻荒凉的地方。上世纪生活在这里的人总有一种莫名的失落,最近十几年,这里却发生了翻天覆地的变化,四通八达的乡村公路连接“荡滩头”的千家万户,再用闭塞来形容被水“围困”成一个个“孤岛”的江南水乡,显然已过时。水乡因水而美。

夏墓荡鱼虾丰富,紫壳蟹、银丝鱼更是这里的特产。遗憾的是,近年不知何因,水面上建起了太阳能发电站,图上方黑色的装置即是太阳能发电板,从前面那张卫星截图更可看到整个夏墓荡水面都被太阳能板盖住了。不知道下面的鱼虾河蚌还能否生存。

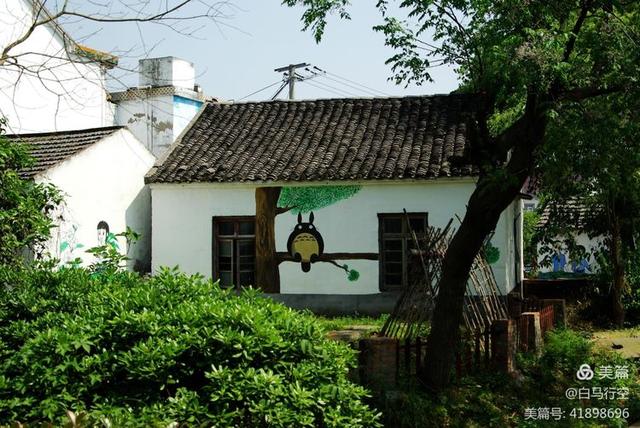

菜园与墙画混为一体,这里的江南田园风光别具一格

原来,美是如此简单……

农民画替换了“农业学大寨”

在夏河村“荡滩头”向东望去,是一片呈长方形的宽大水面,当地村民称之为门前荡,东岸的2个“独脚圩”与姚溇村南岸的2个“独脚圩”相环组成“岛链”。再放眼远望,便是浩瀚的夏墓荡了。这门前荡其实是夏墓荡的一部分,是大自然的鬼斧神工,在夏墓荡的西边,切下了这么一块水面,赏赐给了这里的村民,挡住了来自夏墓荡的风浪,哺育了这一方百姓的繁衍生息。

小汽车、太阳能热水器、河桥头(河埠),这一切告诉我,这里是生活着的古村……

河埠(河桥头),老底子水乡人生活用水的必置设施,这可是私有财产,每户必备,要么是一家独享,要么是多户合用一个一字型长平台。这个浜底出现四个河埠,足见此处是风水宝地,村民自然乐意聚居在此。

青砖小瓦人字屋,冬暖夏凉保温好。

离开夏河村,转眼就到姚溇自然村,这里是生态自然的田园水乡,更是休闲生活的好地方。

这个人字屋叫“灶披间”,一般是用来做厨房及餐厅。“灶披间”是80年代乡村开始建楼房才产生的。

白墙与屋沿线无意中构画出建筑线条美。若是雨后复斜阳,便是人间仙境了。

这横幅还是拿掉吧

荡滩头人家

80年代出现的“挂梢机”船难道还在使用?它让手摇船退位,却污染了夏墓荡的水。

我记不清小时候是否来过这里,那个年代大人们摇着小船从夏墓荡东岸穿梭至西岸办农事或看电影是常有的事,当然也有走亲访友的。那个时候,不会留意这荡里的风光,只记得会用双手捧荡里的水喝,不经意间会看到鱼儿跃出水面,也会有惊飞的野鸭之类的水鸟忽而钻进水里,给人带来一阵惊喜。

关于夏墓荡名称的来历,有这样一个传说。夏墓荡原叫谢家荡,清光绪年间掌管着谢家荡的嘉兴府台谢富梅死了。这时,家住嘉善西门,早已对这个荡垂涎三尺,在省里管理着全省军粮的夏秋林,迅速派人在荡的四周打下许多木桩,每根木桩上都包了一块写着“夏秋林”三个字的红布,谢家荡变成了夏家荡。晚年夏秋林举家搬到这里定居,请来风水先生,要在荡边建造祖坟。风水先生揣摩夏秋林的意图,别出心裁地提出一个建议:在荡的东北角两只圩,象征“两手握金”处建造祖坟,并且祖坟造在三只船那样长与宽的木排上,然后,木排上压大石块,沉入荡底。夏秋林听了觉得很不一般,全部照办。夏墓荡由此得名。

夏天,清澈的夏墓荡确实是一个迷人的天然浴场。荡边滩涂很浅,且是碎砖滩,少淤泥。儿时中午过后,就与小伙伴结伴而来,浸在水中美美地享受着这份阴凉及无穷的乐趣。踩河蚌是戏水的理由。用脚在水底踩各色的河蚌,踩到后,一个猛子扎下去,把它挖起来,钻出水面,于是水面上荡漾着一片欢笑声。当然也会在岸边石帮岸的石缝里摸螺蛳、捉“弯转”(虾)。螺蛳通常叮在石头上,密密麻麻,手一摞就能抓一把,挑大的扔在木提桶里,小的放生。

那个年代,夏天的夏墓荡还多龙卷风,况且大多在下午出现,一次会前后出现二个或多个强度不一龙卷风。龙卷风会卷起荡中的水,甚至是正在荡中行驶的小木船。当卷起河水时,本来白色的龙卷风就变成了一条“青龙”,而这时如果又有第二股龙卷风过来,就形成了“青龙”与“白龙”的“互斗”,加上此时天色的昏暗,场面自然是相当恐怖;斗争以倾盆大雨结束,然后是夕阳带来的彩虹高挂的夏墓荡。

三个屋顶,三种建筑,应该是三种用途的屋。

新建的花田和花架,静待花开。

爱莲小筑,是一个民宿,在湖边。一条不长的小径通往爱莲小筑,小径旁是竹篱笆,还有花草,还有树木,还有瓜果。我没有进去,据说爱莲小筑共八间房,以节气来命名:谷雨、惊蛰、芒种、白露、小满等等,清新而亲切。它是远离喧嚣、温馨宁静、充满烟火气的农家小院。

这个应该是半匹屋,原本右边半匹拆了,建了新楼房。而留着左边的主人可能是父母或因主人进城而不拆了。按照左青龙右白虎的说法,新楼房只能建在右边。

诗情画意

宁静村庄

树绿水清

在这里是不是可过李子柒式生活?

最后一站是蒋村。蒋村在夏墓荡南,在蒋村与夏墓荡之间还隔着个荡湾村。几年前从姚溇到蒋村,从夏墓荡水路走也算路近且方便,而汽车要绕道陶庄、洪溪、天凝走,现在沿环夏墓荡西侧乡村公路行驶,路程不长、却更便捷。

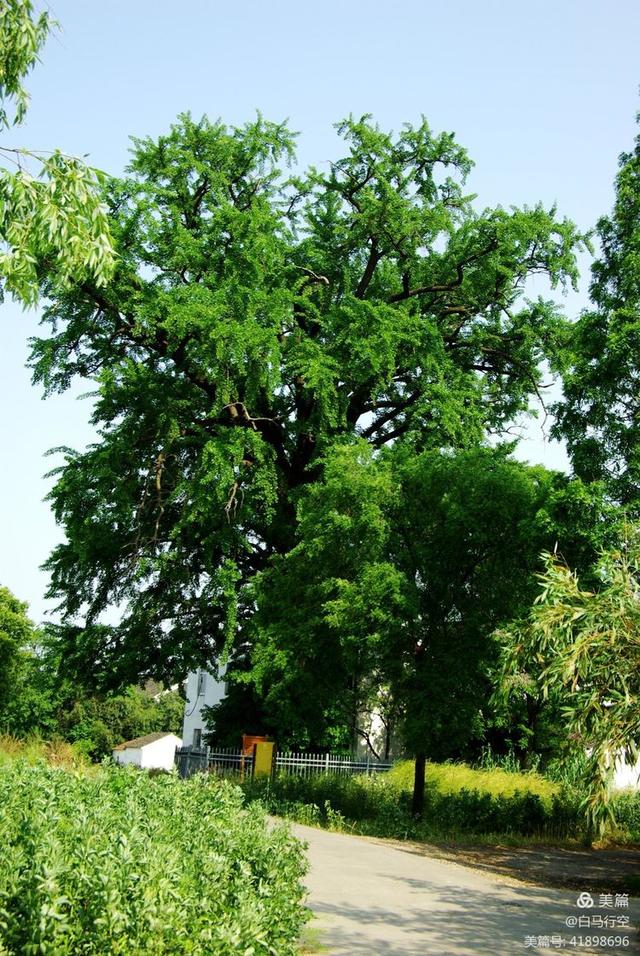

蒋村村是天凝镇镇较为偏远的一个乡村,是一个纯农业村,村内有两棵千年老银杏,为其平添了几分古朴气息。据《县志》记载,两棵银杏雌雄各一,栽于宋建炎四年(1130),已近有900年历史,是目前嘉善境内最为古老的银杏树,在嘉善乃至浙江也算是活化石了,被列为县级文保单位。

古银杏树干很粗很高,乃至到了很远的地方,也能看到。小时候我只需站在家门前就能远远看到这两棵树。走到近处,才真实感知,两棵银杏经历沧桑,历史轮回宋、元、明、清、民国,到如今,仍生命旺盛,叶翠如兰,硕大的树冠如同一把巨伞,稳稳地撑开在蔚蓝的天空中……

待到银杏金黄时,叶纷飞渐入佳境。

--END

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。